Koleksi www.tate.org.uk

Oleh Isbedy Stiawan Zs

“….. sebagian dari gaya puisi Ahmad Faisal Imron (yang) menyerupai gaya puisi Goenawan Mohamad. Sulit dipungkiri bahwa Faisal menulis puisi di bawah pengaruh Goenawan Mohamad.”

ARIF Bagus Prasetyo saat memberi catatan pada buku puisi Ahmad Faisal Imron Langit Lemburawi ini pada kesimpulannya menurunkan pernyataan yang saya kutip di pembuka tulisan ini.

Untuk menguatkan “penemuan” Arif Bagus Prasetyo dalam tulisannya di akhir buku Faisal “Mengaji Langit Lemburawi” ini, memerlukan satu alinea di bagian akhir kata penutupnya (87-108).

Puisi-puisi Ahmad Faisal Imron (1973), penyair Bandung, memang

berkelindan gaya dan nuansa dari puisi-puisi Goenawan Mohamad (GM).

Tetapi apakah ada yang salah? Ketika banyak penyair muda kita nyatanya

tak mampu lari dari bayang-bayang GM. Kita bisa deretkan di sini betapa

banyak penyair dari tahun 1980-an sampai mu’asir tak bisa melepaskan diri bayang-bayang puisi GM.

Karena itu, dalam kesempatan ini saya tak hendak memperkuat pernyataan

Arif Bagus Prasetyo bahwa puisi-puisi Faisal Imron “di bawah pengaruh

Goenawan Mohamad” benar adanya.

Saya menutup perbincangan terhadap pengantar penutup Arif. Ada yang

menarik dari puisi-puisi Faisal Imron yang terhimpun dalam buku puisi Langit Lemburawi yang diterbitkan Kata Kita, Mei 2012 ini, nuansa Kistiani dan Yahudi (Israel).

Meskipun apa yang dilakukan Ahmad Faisal Imron bukan tanpa pendahulu.

Jauh sebelum dia, penyair Sapardi Djoko Damono juga telah melakukannya,

begitu pula sebagian dari puisi Goenawan Mohamad.

Baik Faisal ataupun Sapardi dan GM, kita tahu adalah muslim. Bahkan

lebih “ekstrem” lagi, penyair Faisal Imron (adalah jebolan beberapa

pesantren, otomatis santri dan) kini mengelola sebuah Pondok Pesantren

Baitul Arqom di Jawa Barat.

Sehari-harinya juga taat pada agama. Sikap hidup Faisal tergolong

santun, dan selalu menarik diajak berteman. Beberapa kali saya berjumpa

di berbagai event sastra, tidak pernah berubah. Jauh dari congkak.

Tetapi, manakala disodorkan 29 puisi dalam Langit Lemburawi,

saya terperangah. Ternyata santri di sejumlah pesantren dan pengelola

pondok pesantren ini, teramat fasih ihwal pemikiran dan ajaran Kristiani

dan Yahudi, bahkan keyakinan lainnya.

Kalau saja nama Ahmad Faisal Imron sebagai penulis ditiadakan (dihapus)

sementara dalam buku ini, barang tentu pembaca akan mengira penulisnya

bukan muslim. Walaupun ada juga puisi yang termaktub di buku ini

bernuansa Islam.

Puisi-puisi Faisal Imron dalam bukunya ini cenderung panjang-panjang,

bahkan ada yang 8 halaman (“Kepada Yehuda Amichai”, hlm.13-21). Wajar

jika ketebalan buku ini 108 halaman, dikurangi pengantar penutup Arif

Bagus Prasetyo.

***

PUISI pembuka dalam buku ini, pasti sudah diperhitungkan si penyair,

ialah “Kepada Yehuda Amichai” karena saat buku ini diterbitkan,

persoalan Jalur Gaza kembali memanas.

Siapa Yehuda Amichai? Lagi-lagi Arif telah panjang lebar menjelaskan

penyair kontemporer berdarah Israel, kelahiran Jerman tahun 1924 dan

meninggal dunia tahun 2000. Pada tahun 1935, Amichai yang bernama asli

Ludwig Pfeuffer, pindah ke kawasan Palestina lalu ke Yerussalem.

Penujuan kepada penyair Yahudi ini, saya menduga hanya untuk menggiring

pembaca (apresian) bisa larut ke persoalan bangsa Israel ini. Lalu, apa

hubungannya bagi Indonesia yang dikenal mayoritas muslim se-Dunia,

hanya untuk “mengaji” ihwal bangsa yang juga telah dikutuk dan diusir

Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab suci?

Apalah lagi, Yahudi melalui kekuatan Amerika dan bangsa-bangsa di Eropa

seakan hendak menghilangkan satu kaum, sebagaimana Nazi-Jerman ingin

menghapus Yahudi dari muka bumi?

Faisal Imron membuka puisinya dengan menggunakan titimangsa tahun,

sebagai bentuk untuk menyadarkan kita betapa pentingnya sejarah

(historis) dalam hidup ini:

di hari penebusan, 1967 itu

kau sesali semua yang tinggal debu

di kota tua Yerusalem

di negeri mesiu

……

Tahun 1967 adalah mula bangsa Israel memenangkan perang selama enam

hari saat melawan Arab—di dalamnya Mesir, Yordania, Syiria—sehingga

mampu merebut Semenanjung Sinai, daratan Tinggi Golan, Jalur Gaza, dan

Tepi Barat Sungai Yordan, termasuk Yerusalem Timur. Demikian sejarah

mencatat.

Jalur Gaza pun bagaikan lembah yang penuh oleh pencabut nyawa.

Palestina, suatu bangsa yang lebih dulu mendiami daerah itu, bagaimana

anak ayam tak memiliki kandang. Ratusan ribu warga Palestina terusir

dari tanah mereka, sisanya yang masih bertahan harus hidup menderita di

bawah pendudukan Israel.

Dan masjid yang telah diukir dalam kitab sucinya umat Islam, Masjid Al-Aqsha, terancam pula dibumihanguskan.

Apakah saat 1967 itu, mula kali bangsa Yahudi mengangkat senjata maka

sang penyair kontemporer Yehuda Amichai ikut pula memuntahkan senjata?

Faisal Imron tidak sedang menggambarkan ketokohan penyair Yehuda

Amichai dalam puisinya ini. Dia hanya mengironikan ihwal bangsa Yahudi:

di Eropa ia ditindas dan terusir oleh tangan Nazi-Jerman, sebaliknya di

Jalur Gaza ia menjadi penindas dan monster bagi bangsa Palestina.

Gambaran eksodus warga Yahudi dari tanah Jerman menuju kamp atau saat menaiki kereta menuju pengusiran dengan baik ditulis dalam baris-baris puisi “Kepada Yehua Amichai” ini.

Faisal Imron juga demikian fasih menyebut Tuhan-nya Yahudi, sebagaimana tertulis ini:

apakah ada restu di jejak sepatu

tas yang tak menyimpan mesiu

bumi di hari ini, yang mulai anyir

doa di saat laju kereta, di formulir

dan sisa tinta di jari yang ungu

di selatan, semoga Yahweh tersipu

………

Yahweh, dan Yahweh tak kunjung tiba

……..

Yahweh, engkau seakan membujuk kami, agar selalu berdoa

……

Tuhan Abraham, Tuhan Moses

Tuhan Jesus di bukit Tabor

(“Kepada Yehuda Amichai” hal 14, 16, 17, dan 19).

Sementara itu, nuansa (nafas?) Kristiani misalnya dapat dibaca pada

puisi “Jarum Jam” (hal 39) dan “Piano” (hal 43), dan ada beberapa lagi

yang lain.

Dalam “Jarum Jam” yang boleh jadi lahirnya puisi ini saat penyair

menunggui keluarganya—sang anak—yang dirawat inap di rumah sakit,

sebagaimana persembahan puisi ini bagi Sidratul Muntaha.

Jarum jam sekaligus juga sebagai jarum infus di rumah sakit, saat si pasien bagaikan merasakan bahwa “infus (yang) menetes, menggerakkan semua jarum jam (….) pada diri manusia.”

Nuansa Kristen dapat dilihat dari bait pertama puiisi tersebut: “19 hari, di lonceng gereja;/di gema yang dituntaskan matahari/langit itu seluruhnya adalah besi/anakku menjelma tragedi”

Lalu pada bait kedua, penyair mengamsalkan ruang-ruang pengobatan

adalah susunan ajal bagi siapa saja yang tak menyimpan alamat, kecuali

nama depan dan sebuah tanya: berapa jumlah tuhanmu? (“Jarum Jam”).

Ternyata benar, puisi ini memang ditujukan kepada anak Ahmad Faisal

Imron, Sidratul Muntaha. Hal ini diperjelas melalui bait di bawah ini:

aku, saat menyusun kembali

paru-paru anakku, yang hanya terbaring

dan berkedip harap, semoga tak lenyap

infus, seperti kepanjangan tuhan

dari balik waktu dan malaikat-malaikat sayu

Sebuah duka yang diterima secara santai, bahkan hanya rasa geli?

Tragedi yang disambut dengan ironi. Ajal yang tak lebih hanya “menggerakkan semua jarum jam pada diri manusia.”

Dan, mohon maaf jika saya ingin meminjam Sutardji Calzoum Bachri yang hanya menertawakan luka dalam puisinya bertajuk “Luka”: ha ha ha. Sedangkan penyair ini, mengatakan:

tuhan tak lebih

dari sekadar jarum suntik

yang memberi geli

Puisi yang nafasnya – nuansanya – nyaris sama dengan “Jarum Jam” adalah

“Di Ruang Tunggu” (Rumah Sakit), masih ihwal sang anak Sidratul Muntaha

tentu saja.

Namun pada “Di Ruang Tunggu” (hal 41), Faisal Imron justru

mepertanyakan sekaligus memrotes kehadiran maut. Dia mempertanyakan

siklus antara ada dan tiada, antara mencipta dan ketiadaan.

Demikian Faisal mengalusi kematian itu: “kenapa ketiadaan selalu

ditemukan/pada saat tidak diinginkan//pada saat manusia mencipta jam/jam

mencipta berjuta-juta manusia/ketidaan semakin ada//di ruang

tunggu/ketiadaanlah yang berlintasan.”

Kemudian pada puisi “Piano” juga nuansa kristiani sangat jelas,

utamanya pada penujuan setelah judul, - gereja di perbatasan kota.

Namun demikian, Ahmad Faisal Imron bukan berarti melupakan agama yang

telah diyakini sejak anak-anak dan agama yang sudah turun-temurun

keluarga. Apalagi Faisal mempedalam Islam di pondok pesantren, lalu

dilanjutkan menyebarkannya melalui pondok pesantren pula yang

dikelolanya.

Penyair Jawa Barat ini memang lintas-agama, tanpa ia memburuk-burukkan

agama yang diyakini sejak lahir. Sebagai penyair, Faisal Imron memang

melepaskan sekat-sekat, terutama agama dan filsafat.

Dengan begitu ia telah membebaskan diri, sekaligus juga telanjang “di hadapan puisi” seperti pada puisinya ini: “dan saat malam bertabur timah/kau dan aku, bermain telanjang/di bawah cahaya raksasa//semoga selamanya.”

Alusi-alusi Faisal Imron memang bisa bergerak ke mana saja, berkelindan

ke mana-mana, dan menukik ke hakiki-an diri dan keyakinan.

Puisi-puisinya memiliki daya spiritualitas yang dibangun dari permainan

alusi, sehingga membentuk sebuah lapisan makna puitik di dalamnya.

Alusi-alusi itu yang “memberangkatkan” Faisal Imron hingga ke jatuhnya

tanah Yerusalem ke tangan Israel di tahun 1967, enam tahun sebelum dia

lahir ke bumi (1973). Boleh jadi untuk memeroleh data “di hari penebusan, 1967 itu”

ia membaca sejarah perang di Tanah Arab ataupun biografi penyair Israel

“Yehuda Amichai” sebagai referensi puisinya ini sehingga menjadi kuat.

Faisal Imron memang banyak membaca tokoh para penyair dunia, semisal

Lorca dan lainnya. Termasuk pula Goenawan Mohamad, penyair Indonesia,

yang diklaim Arif Bagus Prasetyo telah membayang-bayangi kepenulisan

Faisal Imron—dan sejatinya banyak lagi penyair muda Tanah Air.

Bayang-bayang, betapa tidak, akan mengikuti kita sebagaimana bayangan

tubuh di bawah cahaya matahari ataupun bulan. Itulah bukti kedekatan

seseorang pada yang dikaguminya…

NB : Ini sebenarnya merupakan resensi Isbedy Stiawan Zs atas buku Langit Lemburawi karya Ahmad Faisal Imron. Resensi ini pernah termuat pada rimanews.com

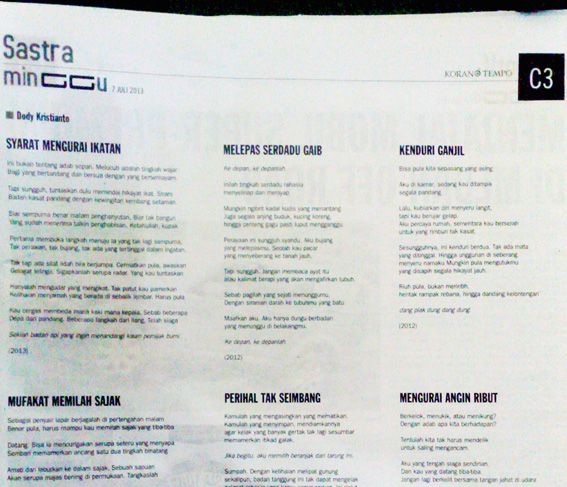

Redaktur SARBI: Dody Kristianto

Redaktur SARBI: Dody Kristianto