Oleh Budi Setiyono

Tuhan tidak suka para penyair, kecuali yang bertakwa.

LARUT MALAM. Sesudah salat Isya, dia mulai

mengetik. Lampu 40 waat dengan kap khusus menyorot Alquran yang terbuka. Lirih-lirih terdengar

surah an-Nisaa dari qariah favoritnya, Saidah Ahmad. Dia merenung. Dipasangnya

kaset lain dan terdengarlah suaranya melantunkan surah Yassin. Disusul

terjemahannya dalam puisi bahasa Inggris, petikan dari Yusuf Ali. Juga suaranya

sendiri, seperti deklamasi. Membangun suasana seperti itu membantu pekerjaannya

menerjemahkan Alquran. Setelah menelan Bodrex, dia mengetik lagi.

H.B. Jassin sedang mengerjakan terjemahan

Alquran. “Saya melihatnya dari sudut sastra. Dan ini bukan tafsir melainkan

terjemahan - dalam bentuk puisi,” ujar Jassin dalam wawancara dengan Tempo, 29

Maret 1975.

Sosoknya tak pernah lepas dari kontroversi. Belum

juga rampung masalah cerita pendek “Langit Makin Mendung” karya Kipandjikusmin,

dimuat di majalah Sastra edisi Agustus 1968 dan dianggap menghina Tuhan, yang

membuatnya duduk di kursi pesakitan dan mendapat vonis setahun penjara dengan

masa percobaan dua tahun –salinan putusannya tak pernah dia terima– H.B. Jassin

mempersiapkan sebuah karya yang juga memantik kegalauan sejumlah ulama.

Sehari setelah pemakaman istrinya, Arsiti, pada

12 Maret 1962, Jassin menggelar tahlilan di rumahnya selama seminggu. Pada

malam kedelapan, ketika tak ada lagi orang tahlilan, Jassin membaca Alquran

sendiri. Hatinya terketuk. Keindahan bacaan dan bahasa Alquran mengilhaminya

untuk menerjemahkan Alquran dengan bahasa puisi. Dalam pengantar cetakan kedua,

Jassin juga mengaitkannya dengan latar belakang bacaan Alquran dari sang nenek

dan serangan Lekra kepada dirinya di masa Orde Lama.

“Orang sekarang berlomba-lomba menerbitkan

tafsiran yang tebal-tebal, tapi saya kira yang tak kurang pentingnya ialah

suatu terjemahan saja yang bisa dipertanggungjawabkan dari sudut keindahan

bahasa dan sudut ilmiah…,” tulis Jassin dalam suratnya kepada B. Soelarto, 17

Desember 1964, sebagaimana termuat dalam Surat-surat 1943-1983.

Dalam mengerjakan karyanya, Jassin mengumumkan

bahwa dia bermaksud membuat terjemahan baru yang bukan hanya mengungkap makna

dari teks Arabnya, namun juga mengabadikan keindahan puitisnya. “Untuk pertama

kalinya, dalam konteks Indonesia, seorang penerjemah secara terbuka memberikan

preseden bagi tercapainya padanan fungsional yang signifikan pada teks

sasaran,” tulis Peter Riddell.

Sebelum mengerjakan karyanya, Jassin mempelajari

Alquran dari berbagai terjemahan. Ada karya Mohammed Marmaduke Pickthall, The

Meaning of the Glorious Koran, yang terjemahannya, tanpa teks Alquran, disahkan

Senat Dewan Universitas Al-Azhar. Ada pula karya John Medows Rodwell (The

Koran), Arthur J. Arberry yang non-Muslim (The Koran Interpreted), Yusuf Ali

(The Holy Koran), hingga terjemahan Departemen Agama (Al-Qur’an dan

Terjemahannya). Dia juga membuka kamus, A Dictionary and Glossary of the Koran,

susunan John Penrice, yang memuat semua kata dalam Alquran.

Sepuluh tahun kemudian, setelah mempelajari

berbagai terjemahan dan mencoba mengetahui artinya kata demi kata, Jassin

merasa lega. “… alhamdulillah sekarang saya sudah sanggup menerjemahkan tidak

hanya dengan akal, tapi terutama dengan hati dan perasaan,” tulis Jassin dalam

suratnya dari Leiden kepada Kasim Mansur tanggal 24 Oktober 1972.

Jassin berada di Negeri Belanda pada 1972 karena

mendapat beasiswa dari Kementerian Pengajaran dan Ilmu Pengetahuan Belanda

untuk melakukan riset pembaruan sastra Indonesia dan mempelajari pengajaran

bahasa dan sastra di berbagai negara Eropa. Istrinya, Lily (Yuliko Willem),

ikut dengan ongkos sendiri. Di Belanda pula Jassin mencoba menyelesaikan

karyanya.

Kasim Mansur, sastrawan asal Surabaya yang juga

sahabat Jassin, adalah orang yang mendorong dan membantu Jassin dalam

menyelesaikan karya ini. Setidaknya ini terlihat dalam surat Jassin kepada

Kasim Mansur: “Terima kasih Sim, atas terjemahan Abdullah Yusuf Ali yang saya

dapat dari Kasim tiga tahun yang lalu dan atas anjuran Kasim untuk

menerjemahkan Alquran.”

Jassin tidaklah asing dengan bahasa Arab. Selama

tiga tahun dia mempelajari bahasa Arab dari A.S. Alatas, dosen Fakultas Sastra

Universitas Indonesia, dan penterjemah Al-Majdulin Musthafa Lutfi Al-Manfaluthi

–selain pelajaran ilmu-ilmu Islam dari islamolog terkenal Prof Pangeran Arjo

Hoesin Djajadiningrat. Jassin juga

menerjemahkan buku pelajaran teologi dasar al-Jawahirul Kalamiyah

sebagai latihan. “Hanya ia memang tidak secara langsung mempelajari ilmu-ilmu

seperti Ma ani-Bayan-Badi yang merupakan gerbang bagi penguasaan ilmu-ilmu alat

untuk seorang pentafsir (bukan sekadar penterjemah) Quran,” tulis Tempo, 4

Oktober 1975.

Sudah sepuluh tahun pula Jassin membaca Alquran

berurutan dari permulaan hingga habis dan kemudian diulang lagi. Jassin memulai

penerjemahan surah Al-Mu’minun karena kebetulan sedang mempelajari surah ini.

Sesudah itu, dia akan mengerjakan surah Yassin, yang populer dalam kehidupan

orang Indonesia. Kemudian surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah karena dia anggap

secara estetis paling indah dalam seluruh Alquran karena bunyi dan iramanya.

Sesudah itu dia kembali akan menerjemahkan surah-surah sesudah Al-Mu’minun.

“Aduh Sim, makin didalami makin nikmat.

Mudah-mudahan saya berhasil mengungkapkan kembali keindahan bentuk dan

kandungannya,” tulis Jassin dalam suratnya kepada Kasim Mansur, 26 November

1972.

Sebagian terjemahannya dimuat di Panji Masyarakat

dan mendapat komentar dari kawan-kawannya, yang menganggap karya Jassin akan

jauh dari aslinya karena mendasarkan pada terjemahan bahasa Inggris atau bahasa

lainnya. Dalam surat kepada Kasin Mansur, 9 Desember 1972, Jassin membantah

anggapan itu.

“Mengenai komentar kawan-kawan, saya kira lebih

baik saya diam saja. Yang penting saya harus memberikan bukti. Hanya perlu

dijelaskan bahwa saya menerjemahkan dari Alquran bahasa Arab sebagai induk dan

mempergunakan terjemahan-terjemahan lain sebagai perbandingan dan memakai pula

kamus-kamus dan Konkordansi Flugel untuk mencek kembali.”

Pada akhirnya Jassin menyelesaikan karyanya dan

diterbitkan Djambatan tahun 1978 dengan judul Al-Quranul Karim Bacaan Mulia.

Mushaf dan kaligrafi dikerjakan Haji R. Ganda Mangundihardja. Buya Hamka dan

Menteri Agama Mukti Ali memberi kata pengantar.

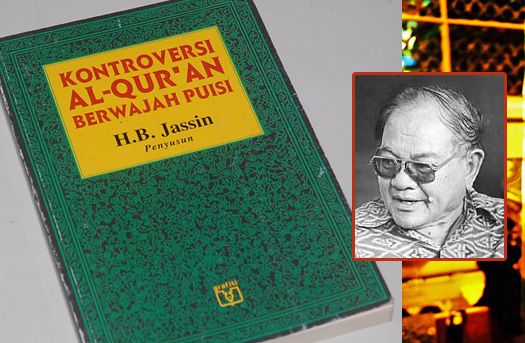

Muncullah kontroversi. Menurut laporan Tempo, 10

Juli 1982, tak lama sesudah cetakan pertama, beberapa orang serentak

menyerangnya di media. Bermacam surat datang ke Menteri Agama atau Majelis

Ulama Indonesia, minta terjemahan tersebut dicabut dari peredaran. Terbit pula

tiga buku: Koreksi Terjemahan Al Quranul Karim Bacaan Mulia H.B. Jassin oleh

Nazwar Syamsu, Padang Panjang, Polemik tentang Al Quranul Karim Bacaan Mulia

oleh H. Oemar Bakry, dan Sorotan atas Terjemahan Quran H.B. Jassin oleh KH

Siradjuddin Abbas.

Umumnya, mereka beralasan Jassin bukanlah ulama

yang mempelajari Alquran secara mendalam sebagaimana layaknya penerjemah

Alquran. Kemampuan bahasa Arabnya juga disangsikan. Bahkan mereka keberatan

pada penggunaan sejumlah istilah dan ungkapan.

Oemar Bakry, misalnya, menuduh Jassin tak punya

cukup bekal pengetahuan agama untuk mengerjakan sebuah tugas mahapenting

seperti menerjemahkan Alquran. Dia juga menolak pemilihan judul buku Jassin,

yang dia anggap “menolahkan martabat Alquran menjadi sama dengan buku-buku lain

ciptaan manusia. Buku… bacaan bahagia, bacaan sempurna, bacaan utama, dan

lain-lain sebagainya,” sebagaimana dikutip Peter Riddell.

Sebenarnya Jassin bukanlah orang pertama yang

melakukannya. Dalam bahasa daerah, R. Hidayat Suryalaga secara bertahap

menerbitkan penjelasan Alquran dalam bahasa Sunda dalam beberapa jilid, dengan

judul Saritilawah Basa Sunda, yang dimulainya pada 1944. Menurut Peter Riddell,

pendekatannya mengingatkan pada karya Jassin, Al-Quran: Bacaan Mulia. Suryalaga

menuliskan terjemahannya berdasarkan terjemahan-terjemahan lain dalam bahasa

Indonesia dan Jawa, dan menuangkannya ke dalam dangding, syair tradisional

Sunda. Namun karyanya tak memicu penolakan seperti dialami Bacaan Mulia Jassin.

“Ini mungkin disebabkan oleh dua hal; pertama,

teks bahasa sasaran itu ditulis dalam salah satu bahasa daerah minoritas.

Kedua, dan mungkin yang paling penting, Jassin telah meninggalkan jejak yang

dapat dimanfaatkan oleh penerjemah-penerjemah lainnya,” tulis Peter Riddell

dalam “Menerjemahkan Al-qur’an ke dalam Bahasa-bahasa di Indonesia”, termuat

dalam Sadur.

Jassin sendiri sadar bahwa karyanya akan

menimbulkan polemik. Sebelum naskah itu terbit, Jassin sempat

mempresentasikannya dalam sebuah acara di Musabaqah Tilawatil Quran Nasional

tahun 1975 di Palembang. Jassin membacakan ceramahnya sepanjang 11 halaman,

menuturkan pengalaman pribadinya mengapa dia tertarik pada Alquran dan kemudian

berusaha menerjemahkannya secara puitis. Salah satunya, ujar Jassin sebagaimana

dikutip Tempo 4 Oktober 1975, semua terjemahan yang sudah dikerjakan orang

dalam bahasa Indonesia ditulis dalam bahasa prosa. Tak mengherankan karena para

penerjemah –umumnya guru agama– mementingkan kandungan kitab suci itu. Padahal

sebenarnya bahasa Alquran sangat puitis dan ayat-ayatnya dapat disusun sebagai

puisi dalam pengertian sastra.

Pembicaraan juga memasuki masalah teknis

penerjemahan. Kritik pun berdatangan. Bagi Jassin, kritik semacam itu bisa

dialamatkan ke terjemahan mana pun sebab tak ada satu terjemahan yang

disepakati semua orang. Alquran, katanya, demikian besar sehingga tak akan

habis diterjemahkan. Toh dia mau menerima sejumlah masukan. Dia juga akan

meminta pendapat orang dalam koreksi terakhir naskahnya.

Jassin mendapat dukungan dari Ustadz Mukhtar

Luthfi al-Anshari, ketua panitia Majelis Ulama DKI yang mengoreksi

terjemahannya. Katanya kepada Tempo, 10 Juli 1982: "Kebanyakan ulama

sebenarnya hanya berpegang pada sebagian saja dari kitab-kitab tafsir andalan

sebagai perbandingan." Dan di Indonesia, "biasanya yang dipegang

terutama tafsir Ibnu Katsir."

Jassin dipanggil menghadap Majelis Ulama Daerah

Istimewa Jakarta pada 25 Agustus 1976 untuk menjawab berbagai tuduhan seputar

terjemahannya.

Atas reaksi itu, Departemen Agama dan Majelis

Ulama Indonesia (MUI) bergerak. Setelah Jassin diundang dalam satu sidang para

ulama, MUI memutuskan menyerahkan masalah ini kepada MUI DKI Jakarta yang

kemudian membentuk sebuah panitia bernama Tim Perbaikan Terjemahan Al-Quranul

Karim Bacaan Mulia untuk meneliti karya itu. Panitia diketuai oleh Mukhtar

Luthfi al-Anshari. Pekerjaan itu makan waktu tiga tahun, selesai Maret 1982.

Akhirnya karya itu terbit bertepatan dengan hari

ulang tahun Jassin ke-65. Penerbitnya Yayasan 23 Januari 1942, yang didirikan

tokoh-tokoh dari Gorontalo di Jakarta seperti B.J. Habibie, J.A. Katili, Th. M.

Gobel, Ir. Ciputra, Mukhtar Peju, dan H.B. Jassin sendiri. Pada 1984, Yayasan

23 Januari 1942 juga menerbitkan karya Jassin lainnya, Juz Amma Berita Besar.

“Maka, dengan usaha Dr H.B. Jassin menulis

terjemahan Alquran, dia telah sampai pada batas yang dia sendiri tidak dapat

mundur lagi buat turut memperkuat perkembangan penyebaran Islam di tanah air

kita bersama-sama dengan teman-temannya yang lain,” ujar Hamka mengenai

terjemahan AlQuranul Karim Bacaan Mulia, seperti dikutip Pamusuk Eneste, H.B.

Jassin Paus Sastra Indonesia.

Satu masalah rampung, Jassin kembali membuat

kontroversi. Bukan hanya terjemahan Indonesia yang ingin dipuitisasikan, Jassin

pun hendak menyusun urutan tulisan Alquran secara puitis. Sejak 1991, dia

menulis ulang Alquran dalam bentuk tipografi puisi, diurutkan secara simetris.

Jika ujung ayat itu berbunyi akhir ayat "nun", misalnya, bunyi ujung-ujung

ayat berikutnya diatur pada yang berbunyi "nun" juga, begitulah

kira-kira. Penulisannya dilakukan oleh kaligrafer D. Sirodjuddin A.R. Dia sudah

mempersiapkan judulnya, Al Quran Berwajah Puisi.

Yang memotivasi Jassin: "Mengapa Alquran

yang begitu indah bahasa dan isi kandungannya tidak ditulis pula secara indah

perwajahannya."

Jassin bukanlah sastrawan pertama. Mohammad

Diponegoro (Dipo) sudah melakukannya, meski hanya juz 29 dan 30. Dipo menerbitkan

buku Pekabaran, Puitisasi Terjemahan Al Qur′an Juz ′Amma, yang diterbitkan Budaya Jaya pada 1977.

Bersama karya-karya Djamil Suherman dan Kaswanda Saleh, terjemahan puitis juz

30 Alquran gubahan Dipo dikumpulkan pengarang A. Bastari Asnin dalam Kabar dari

Langit, yang meski tak jadi diterbitkan kerap dideklamasikan dan merupakan awal

kegiatan puitisasi di belakang hari. Dipo sendiri tak menganggap dirinya

pelopor. Dia menyebut penyair Rifai Ali pada 1930-an sebagai perintisnya.

Jasssin baru mengerjakan 10 juz ketika muncul

imbauan agar tak melanjutkannya. ”Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya,”

ujar ketua Lajnah Pentashih Mushaf Al Quran, lembaga yang berwenang mengesahkan

penerbitan Alquran, seperti dikutip Tempo, 13 Februari 1993.

MUI mengajukan keberatan. Dalam suratnya antara

lain disebutkan, naskah H.B. Jassin tak sesuai dengan mushaf Al Imam, mushaf

(tulisan naskah Quran) yang menjadi standar di dunia Islam, termasuk Indonesia.

Susunan kalimat ayat yang dikerjakan Jassin juga tak mengindahkan ketentuan

qiroatnya, antara lain soal pemenggalan kalimat.

Tentu saja Jassin kecewa. Soalnya, jauh sebelum

ada larangan itu, dia sudah menghubungi orang-orang seperti Ketua Lajnah

Pentashih Mushaf Al Quran Hafizh Dasuki, Menteri Agama Munawir Sjadzali, dan

Ketua MUI Hassan Basri.

Jassin melayangkan surat kepada Hafizh Dasuki

dan Hasan Basri. Dia mempertanyakan keberatan kedua lembaga tersebut. Misalnya,

tentang apa saja mudarat dan manfaat kreasinya, tentang Alquran yang beredar

sekarang seragam dengan mushaf Al Imam yang asli, juga tentang

ketentuan-ketentuan mengenai qiraat yang paling asli.

Alquran berwajah puisi urung terbit hingga kini.

Jassin menyadari surat Asy Syu’araa (para

penyair) menyebutkan bahwa Tuhan tak suka pada penyair. Tapi, ada sambungannya,”kecuali

orang-orang yang takwa,” ujar Jassin dikutip Tempo.

Dimuat

26 Agustus 2011 di www.historia.co.id

@Redaktur SARBI: Dody Kristianto