Oleh Tri Shubhi A*

Indonesia, sobongkah batu yang dicampakkan dari surga ini, sedang merangkak, belajar mengerti arti demokrasi. Pemilihan Umum merupakan kendaraannya. Bahan bakarnya partisipasi politik rakyat. Pemilihan Presiden secara langsung merupakan tonggak asasi berdirinya demokrasi di Indonesia.

Dunia memuji, Indonesia

berhasil menjalankan demokrasi. Pemilihan umum tahun 2004 berjalan relatif

lancar tanpa kerusuhan. Presiden yang terpilih secara langsung dianggap

menunjukan kecerdasan politik rakyat yang mulai meningkat. Konon rakyat tidak

lagi terikat kekuatan partai, calon presiden yang berasal dari partai medioker

pun ternyata bisa menang.

Setelah Pemilu 2004, beberapa

daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula.

Sekali lagi, Indonesia dianggap berhasil menjalankan demokrasi di tingkat

daerah. Dunia kembali angkat topi dan tersenyum manis untuk Indonesia kita.

Hanya saja ‘sukses’ tersebut

sepertinya ilusi belaka. Paling tidak sukses itu baru tercapai di tataran formal.

Artinya masih sukses sebatas pelaksanaan Pemilu atau Pilkada saja. Sesungguhnya

demokrasi di Indonesia masih tetap seperti dulu, seperti zaman orde baru.

Demokrasi tanpa logika, politik irasional.

Harus digarisbawahi bahwa

ukuran-ukuran keberhasilan demokrasi Indonesia yang selama ini diberlakukan

merupakan ukuran formal belaka. Artinya keberhasilan itu masih diukur dengan

angka dan statistik semata. Pada kenyataannya Pemilu dan juga Pilkada tetap

saja gagal menghasilkan pemimpin yang dapat memperbaiki kondisi bangsa.

Rakyat masih saja memilih

pemimpin dengan tendensi tertentu. Fanatisme terhadap suatu hal biasa menjadi

landasan bagi rakyat dalam memilih seseorang. Uang tentu saja masih memegang

peranan penting dalam dinamika politik kita. Hal lain yang tak bisa dilupakan:

mistik!

Partisipasi rakyat? Rakyat

memang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rakyat memang menggunakan hak

pilihnya. Akan tetapi tetap saja, mereka (sebagian besar) memilih dengan

menanggalkan logika. Datangnya rakyat ke TPS lebih tepat dikatakan sebagai

mobilisasi politik oleh kekuatan politik (partai/kekuasaan), bukan partisipasi

politik yang berlandaskan kesadaran.

Penyakit ini bukan penyakit

sistem politik atau cara memilih, tetapi ini merupakan penyakit budaya.

Penyakit ini bukan penyakit hari ini saja melainkan sudah lama dan mengendap

bertahun-tahun. Kuntowijoyo ‘menggambar’ fakta-fakta ini dengan cukup apik

dalam novelnya Mantra Pejinak Ular (Penerbit Kompas: 2000).

Bagaimana yang dinamakan

politik dan politik yang bagaimana yang ada di Indonesia digambarkan melalui

sepak terjang tokoh bernama Abu Kasan Sapari. Walau mengambil latar zaman Orde

Baru tetapi cerita yang disajikan masih tetap relefan untuk dibahas. Politik

kita yang irasional dan demokrasi kita yang tanpa logika digambarkan dalam

beberapa bagian novel ini.

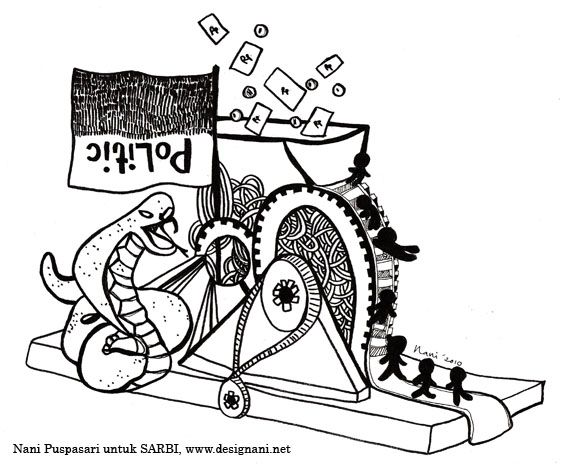

Hal pertama yang sangat

berpengaruh dalam perpolitikan kita ialah kekuatan yang sering dinamakan mesin

politik. Mesin politik ini yang biasanya mempertahankan keterbelakangan rakyat

untuk kepentingan kelompoknya. Mereka memanfaatkan para kiai, pondok pesantren,

tokoh masyarakat, pejabat dan apa saja yang dapat mendatangkan suara. Mesin

politik ini pun tak segan untuk melakukan penipuan, manipulasi, dan cara-cara

curang guna meraih kemenangan dalam pemilihan. Kunto menggambarkan tingkah

mesin politik ini sebagai berikut:

Mesin Politik menghendaki agar jarak waktu antara pengumuman

dan waktu pelaksanaan pemilihan singkat saja, umpamanya tiga hari, sehingga

hanya orang-orang pilihan Mesin Politik yang akan menang, sebab merekalah yang

paling siap, paling terorganisir,

orang-orangnya pasti lulus ujian, dan mesin politik itu weruh sakdurunge winarah (tahu

sebelum kejadian) karena ada rekayasa. Menang sebelum pemilihan. (hlm 91).

Banyak kenyataan yang dapat

disebut untuk membuktikan kutipan cerita di atas. Contohnya ulah mesin politik salah

satu partai di sebuah desa, Ciamis, Jawa Barat. Desa itu sedikit terpencil dan

jauh dari hiruk pikuk kota. Kebetulan jalan di desa itu rusak berat. Beberapa

hari sebelum Pemilu 2004 mesin politik sebuah partai datang ke desa itu membawa

2 buah drum aspal. Padahal aspal yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan kurang

lebih 10 drum. Mereka mengatakan 8 drum sisanya akan diberikan setelah Pemilu

berlangsung. Syaratnya partai mereka harus 100 % di desa itu. Semua berjalan

lancar. Rakyat mendapatkan 8 drum aspal dan partai itu menang 100 %.

Begitu lah politik kita.

Begitu lah ‘partisipasi’ rakyat kita. Nah jumlah angka pemilih yang cukup

tinggi tentu saja tidak dapat menjadi ukuran tingginya partisipasi dan

kesadaran politik rakyat kita. Oleh karena itu kesimpulan demokrasi berjalan

dengan baik di Indonesia, harus ditinjau ulang.

Kekuatan kedua setelah mesin

politik ialah uang. Kasus dana nonbudgeter Depertemen Kelautan dan Perikanan

(DKP) yang baru-baru ini muncul (untuk kemudian tenggelam lagi ditelan waktu)

merupakan bukti nyata bagaimana uang memainkan peran yang penting dalam

dinamika politik kita.

Sogokan dalam Pemilu atau

Pilkada merupakan rahasia umum yang telah sekian lama dianggap lumrah. Partai

atau calon yang waras ialah mereka yang menggunakan uang untuk mendapatkan

suara. Mereka yang tidak waras ialah yang ‘mengemis’ kesadaran politik rakyat

dalam pemilihan. Terbalik dan mengkhianati logika tampaknya, tetapi itulah

kenyataan politik kita hari ini.

Hal seperti itu tak berbeda

jauh dengan apa yang dikisahkan Kunto dalam novelnya. Walau berada dalam

dimensi imajinasi (yang tentu saja memiliki banyak perbedaan dengan dunia

nyata) tetapi Mantra Pejinak Ular seolah bertutur tentang kenyataan menyebalkan itu.

Perhatikan kutipan berikut ini:

…Soalnya ada kabar bahwa para botoh dari kota telah menjadikan pilihan lurah sebagai arena

perjudian. Mereka menyuplai uang untuk kampanye, dan membagi uang pada

tokoh-tokoh kunci… (halaman 96)

Rakyat kita masih banyak yang

miskin. Konsekuensi dari kemiskinan adalah keterbelakangan dan kebodohan.

Rakyat yang miskin dan bodoh ini tentu saja bersedia disogok barang Rp 50.000,-

untuk memilih seorang calon atau sebuah partai dalam pemilihan. Sekali lagi,

politik kita ialah politik tanpa rasional, demokrasi ini ialah demokrasi tanpa

logika.

Kekuatan ketiga yang

mempengaruhi dinamika politik kita ialah takhayul, mistik, atau khurafat.

Ini bukan bualan. Banyak pejabat dan calon pejabat yang bersedia datang ke kuburan

atau melakukan hal-hal mistis sejenis. Memang aneh, tetapi begitulah

kenyataannya.

Hal-hal aneh dan tidak bisa

dinalar ini justru menjadi hal yang sangat tidak aneh dalam dinamika

perpolitikan kita. Laku atau ritual

tertentu sering kali dilakukan oleh seorang calon guna meraih kemenangan

dalam pemilihan. Sebagian masyarakat kita memang masih mengandalkan mistik

dalam berpikir. Pola mikir mistik ini masih digunakan dalam sistem politik yang

(konon katanya) modern dan berlandaskan logika. Tak heran jika terjadi banyak

kontradiktif dalam politik nasional kita.

Pensakralan seorang tokohan

(baik yang masih hidup atau pun sudah meninggal), isu-isu mistik yang tak

pernah dibuktikan, dan ‘kicauan’ dukun senantiasa menghiasai dunia politik

kita. Sekali lagi, hal ini justru menjadi sebuah keanehan yang sangat lumrah.

Justru aneh kalau dalam sebuah pemilihan tak ada bau mistik. Dalam novel Kunto,

laku politik yang irasional ini digambarkan sebagai berikut:

Pada hari-H, pagi sekali sebelum matahari terbit dan sebelum

orang-orang datang, sesuai dengan anjuran dukun seorang calon lurah berangkat

menuju sendang. Ia lalu mencopot pakaian dan menceburkan diri di sendang.

Biasanya orang mandi dengan cara menciduk air sendang. Sebenarnya dingin juga

mandi dengan cara itu. Tapi dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ia yakin

betul akan memenangkan suara, karena dukun sudah menjamin…..

Dukun telah memilih gambar yang tepat, yaitu “obor”. Dia

juga telah memenuhi saran dukun untuk nyekar di makam cikal bakal desa.

(halaman 98).

Mungkin irasionalitas semacam

ini sudah jarang ditemukan di perkotaan. Akan tetapi diam-diam banyak juga

anggota DPR, DPRD, bahkan menteri yang masih percaya pada mistik. Kita tentu

belum lupa kasus penggalian situs purbakala di daerah Bogor yang dilakukan oleh

seorang menteri beberapa tahun lalu. Entah kenapa hal semacam ini begitu banyak

terjadi di Indonesia. Pendidikan formal dan teknologi ternyata tak mampu

mengikis semua itu.

Kekuatan keempat yang masih

mempengaruhi politik kita iaitu kesenian. Dangdutan atau wayangan tentu masih

sering ‘dipesan’ oleh kekuatan politik tertentu. Tentu saja saat ini yang pertama

lebih sering ‘dipesan’ dari pada yang kedua. ‘Partisipasi’ kesenian dalam

kancah perpolitikan kita digambarkan oleh Kunto dalam kutipan beriku ini:

Seorang calon lurah mengadakan wayangan

semalam suntuk, dalangnya Abu Kasan Sapari. Pertunjukan wayang kulit dimulai.

Tetapi, kursi-kursi disediakan masih

kosong, tenda yang dipasang seolah-olah tak berguna. Kursi-kursi depan hanya

diisi tamu undangan dan kader. Kursi belakang yang disediakan bagi penonton

umum nyaris kosong, ketika calon lurah berpidato. Juga ketika dia menyerahkan

wayang pada Abu –upacara penyerahan wayang yang jelas-jelas meniru para

pembesar yang diketahui melalui TV. Orang-orang ngumpet di rumah, barangkali sungkan kalau-kalau ketahuan

kaki-tangan Mesin Politik. Menonton wayang berarti mengkhianati janji, sebab

mereka sudah terima uang. Mereka hanya mendengarkan pidato calon lurah dari

dalam rumah-rumah, karena pengeras suara yang keras dapat mencapai telinga

mereka.

Namun, menjelang tengah malam, orang satu

per satu keluar rumah, mula-mula dengan bungkus sarong. Bunyi gamelan sungguh

tak terlawan. Setelah mereka yakin isu tentang adanya kaki tangan Mesin Politik

ternyata hanya satu cara memenangkan pemilihan, mereka membuka sarong dan makin

mendekat. Penonton makin lama makin banyak, akhirnya mbludag sampai jalanan. Bagi mereka yang memilih wayang, amanatnya

jelas: Pilihlah Kipas, meskipun wayangnya sama sekali tak menyinggung. (halaman

95-96)

Posisi kesenian dalam politik

memang rumit. Suatu pertunjukan kesenian tentu dapat menarik orang untuk

datang. Ketika banyak orang sudah berkumpul, kampanye tentu mudah dilakukan.

Salah satu prinsip pemilihan menyatakan bahwa yang banyak dipilihlah yang

menang. Tak heran jika kesenian, yang dapat menarik banyak orang, seringkali

aktif ‘berpartisipasi dalam kancah politik.

Sebagian orang berpendapat

bahwa kesenian harus dijauhkan dari politik sisanya justru menggunakan kesenian

untuk politik. Kunto menggambarkan kerumitan itu (mungkin juga menyatakan

pendapatnya) sebagai berikut:

Sejak saat itulah Abu Kasan Sapari selalu bertanya-tanya

bagaimana mendudukan kesenian, supaya kesenian terbebas dari politik, atau

sebaliknya politik dari kesenian, pendek kata keduanya terpisah: kesenian itu

otonom. Kesenian adalah keindahan, sedangkan politik adalah kekuasaan. Biarlah

orang lain mengotori politik, asal bukan kesenian. Mesin Politik mengotori hati

nurani dengan jabatan, botoh dengan

uang, dukun dengan klenik, dan

ada kemungkinan kesenian mengotori hati nurani justru dengan keindahan.

Mengotori dengan keindahan? Keindahan harus membuat orang bijaksana,

mempertajam hati nurani, bukan membuat hati nurani tumpul. (halaman 99-100).

Kesenian memang merupakan

keindahan. Keindahan selayaknya membuat orang menjadi bijaksana. Kesenian yang

masuk ke dalam arus politik praktis yang tidak sehat bisa jadi telah kehilangan

keindahannya.

Dinamika politik kita hari

ini belum lah sehat. Demokrasi yang diagung-agungkan telah nyata tidak dapat

menghasilkan pemimpin yang tepat bagi bangsa ini. Kualitas demokrasi kita tentu

masih pada kedudukan demokrasi irasional. ‘Partisipasi’ politik rakyat masih

diwarnai dengan kecurangan, uang, klenik, dan eksploitasi budaya bahkan

agama.

Novel Mantra Pejinak Ular setidaknya

dapat menjadi peringatan bagi kita untuk menunda kesimpulan “Demokrasi telah

berjalan dengan baik di Indonesia”. Ada hal-hal lain di luar kesuksesan

pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang tidak dapat dihitung dengan angka atau pun

statistik.

Dimuat lembar sastra SARBI edisi 2, Oktober 2010

0 comments:

Post a Comment