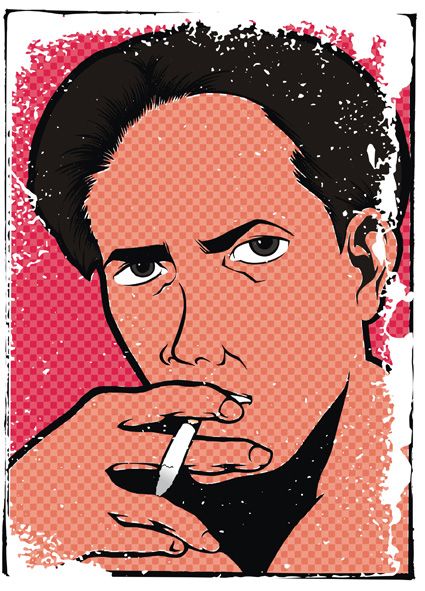

Ilustrasi oleh Andi Surya Nusa untuk SARBI

Oleh Umar Fauzi Ballah*

Oleh Umar Fauzi Ballah*

Membincang

sosok Chairil Anwar dan puisinya berjudul Do’a, mengingatkan saya pada awal

kecintaan saya pada puisi dan dunia sastra secara umum. Hal itu terjadi ketika

saya duduk di kelas satu MAN Sampang. Guru Bahasa dan Sastra Indonesia

memperkenalkan saya dan teman sekelas pada apresiasi puisi. Yang dijadikan

bahan ajar adalah puisi-puisi Chairil Anwar; Do’a, Cintaku Jauh di Pulau, dan

Penerimaan. Ibu guru membahas secara mendalam dalam dua kali pertemuan. Sebuah

bahasan yang juga mencakup ihwal kepenyairan Chairil hingga kematian

menjemputnya.

Entah

bagaimana kejadiannya, selama pelajaran itu saya seperti mengalami sebuah

ekstase kematian atas diri Chairil dalam Do’anya. Selain liriknya yang dalam

dan sublim, ada semacam aura yang masuk dalam diri saya untuk berkenalan lebih

lanjut dengan “binatang jalang” itu. Apalagi bila saya hubungkan dengan

kematiannya di usia yang masih begitu muda. Do’a dalam benakku bukan hanya

perihal tafsir maujud sang penyair dengan Tuhannya, melainkan juga perihal

kematian yang akhirnya menjemputnya: “Tuhanku/

di pintuMu aku mengetuk/ aku tidak bisa berpaling.”

Chairil

Anwar meninggal pada usia 26 tahun 9 bulan, yakni pada pada tanggal 28 April

1949. Usia yang relatif muda di tengah usia kepenyairannya. Sajaknya pada waktu

itu memang belum berterima oleh masyarakat, sampai ia wafat. Namun seperti yang

dikatakan oleh teman seangkatannya, Asrul Sani, dalam kata pembuka antologi

puisi dan prosa Chairil Anwar; Derai-Derai Cemara (terbitan Horison): “…aku

sampai pada suatu kesimpulan, bahwa Tuhan sudah memanggil Chairil pada saat

yang tepat. Ia meninggal di penghujung kepenyairannya. Ia merasa daya kepenyairannya

menyurut. Sajaknya yang terakhir yang ia anggap berhasil dan yang sering ia

bacakan sambil berjalan adalah Derai-Derai Cemara. Ia berkata: Hidup hanya menunda kekalahn/ Tambah

terasing dari cinta sekolah rendah/ Dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan/

Sebelum pada akhirnya kita menyerah.

Dalam

puisi Do’a, kematian menemukan perwujudannya yang nyata. Bagi saya, Do’a bukan

hanya soal tafsir kondisi sublim orang dalam berdoa, melainkan juga

penggambaran bagaimana kematian menjemput.

Pada

bait pertama dia menyatakan bahwa dalam (ke)termangu(an) (Chairil mengindap

penyakit paru-paru yang menggerogoti tubuhnya) ia masih bisa menyebut nama

Tuhannya: Tuhanku/ Dalam termangu/ Aku

masih menyebut namaMu. Kemudian dipertegas dengan pada bait kedua dan ketiga:

Biar susah sungguh/ Mengingat Kau penuh

seluruh// CayaMu panas suci/ Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi, yang

menggambarkan suasana hati aku lirik merasa getaran keilahian yang benar-benar

telah mendekat kepadanya.

Pada

bait keempat sampai ketujuh Chairil hendak menggambarkan suasana yang disebut

dengan saat-saat sakaratul maut. Larik Tuhanku

pada bait keempat dan keenam yang hanya terdiri atas satu baris itu saja,

menggambarkan kondisi itu. Sebuah kondisi terputus-putusnya nafas. Dia pun

menggambarkan betapa raga yang ia miliki kini hanya benda yang sudah tak

bernyawa: aku hilang bentuk/ remuk,”

karena ruh yang tinggal di dalam raganya telah pindah ke alam lain: aku mengembara di negeri asing. Akhirnya

dia menghadap ke hadirat Ilahi Robbi. Di sini diksi Tuhan tidak lagi berdiri

sendiri, seperti pada bait keempat dan keenam, tetapi menjadi pembuka bait

terakhir, sebagaimana bait pertama. Inilah kondisi penyatuan dan kedekatan aku

lirik dengan Tuhannya, dalam panorama kematian: Tuhanku/ Di pintuMu aku mengetuk/ Aku tak bisa berpaling.

Memang,

puisi itu dibuat pada awal kepenyairannya tahun 1943. Akan tetapi tafsir kematian

dalam puisi itu akan mengena jika ditarik secara umum bahwa tema puisi Chairil

begitu dominan dengan kematian. Mungkin ini sebuah firasat yang ingin

disampaikan oleh Chairil dalam bentuk puisi. Hal ini diperkuat juga oleh

apresiasi putrinya, Evawani Alissa Ch. Anwar, sebagaimana terkutip dalam

kumpulan puisi Derai-Derai Cemara: “kalau saya ditanya mana puisi Chairil yang

paling berkesan paling dalam bagi saya, maka yang pertama harus disebut adalah

Cintaku Jauh di Pulau; Perahu melancar,

bulan memancar/ Di leher kukalungkan ole-ole buat si pacar/ Angin membantu,

laut terang, tapi terasa/ aku tidak ‘kan sampai padanya… puisi kedua adalah

Selamat Tinggal; Ini muka penuh luka/

Siapa punya?/ Kudengar seru menderu/ dalam hatiku?/ apa hanya angin lalu?

Saya merasa seakan-akan kata selamat tinggal itu semacam isyarat yang ditujukan

Chairil kepada mama dan saya..”

Evawani

yang mengetahui bahwa Chairil adalah ayahnya pada kelas 3 Sekolah Rakyat itu,

juga mengisahkan tentang cita-cita Chairil mengenai “masa depannya”: “pada

suatu ketika, Chairil berkata kepada mama, mengenai cita-citanya; ‘gajah, kalau

umurku panjang, aku akan jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,’ katanya.

(Panggilan sayang mama adalah gajah, karena badannya memang gemuk). ‘Ah, kalau

umurmu panjang kamu bakal masuk penjara’ gurau mama. Kemudian Chairil

menyambung lagi. ‘Tapi kalau umurku ditakdirkan pendek, anak-anak sekolah akan

berziarah ke kuburku menabur bunga’ demikian katanya.”

Secara

bervariasi banyak ditemukan tema kematian maupun kegelisahan dalam sajak-sajak

Chairil. Inilah sastra kamar, yaitu penyair akan mendapatkan kekhusukan dan

kepenuhan maknanya tatkala ia sadar bahwa ia tengah sepenuhnya sendiri.

Kesadaran akan hadirnya orang lain dalam situasi ini justru mengganggu

kekhusukan tersebut. Sementara kesadaran akan kesendirian menjadi sangat

penting dalam momen di mana seseorang tengah membuka perkara-perkara individualnya

dalam sebuah perjalanan ke dalam diri untuk menafakkuri keberadaannya sebagai

individu. Inilah eksistensialisme Chairil.

Perasaan

cemas akan kematian banyak disinggung dalam sajak-sajaknya: Mengapa ajal memanggil dulu/ Sebelum sempat

berpeluk dengan cintaku?! (dalam, Cintaku Jauh di Pulau, 1946). Atau sebuah

ironi: Dan aku tidak peduli/ Aku mau

hidup seribu tahun lagi (Aku, 1943). Atau sebuah firasat yang begitu

mengena akan masa depan kematiannya: di

Karet, di Karet (daerahku y.a.d) sampai juga/ deru angin. Chairil akhirnya

dikebumikan di pemakaman Karet, seperti yang ia katakan dalam puisi tahun 1949,

Yang Terempas dan Yang Putus tersebut.

***

Chairil

adalah sosok fenomenal yang menjadi perantara bagi saya pada sebuah dunia

kompleks kepenyairan. Dunia orang-orang yang senantiasa memaknai manusia, alam,

maupun eksistensi dirinya secara bijaksana dalam rangka mencari sebuah

kebenaran. Melalui Chairil, kekuasaan Tuhan berlaku bagi saya untuk (dengan

tiba-tiba) mencintai dunia kesusastraan secara luas. Berbagi suka dan duka

dengan sebuah medium seni. Memperkenalkan saya pada jiwa-jiwa yang dipenuhi

dengan ilham untuk mengatakan bahwa saya adalah bagian dari dunia dahulu,

sekarang, dan yang akan datang.

Chairil,

kemudian saya ketahui, adalah peletak dasar lahirnya kesusastraan Indonesia

modern yang secara radikal melahirkan pola ungkap berbeda dalam tradisi Melayu

yang masih eksis pada saat itu. Apa yang dikatakannya kini benar-benar

terwujud. Hari kematiannya diwarnai berbagai macam acara kesusastraan, seperti

pembacaaan puisi-puisi Chairil, sayembara penulisan esai dan sebagainya yang

menjadi kultus sendiri di bulan April. Nama Chairil juga dijadikan sebagai nama

penganugrahan sastra yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta; Anugerah Sastra

Chairil Anwar yang kali pertama diberikan kepada Mochtar Lubis pada tahun 1992

dan kepada Sutardji Calzoum Bachri pada tahun 1998.

Umar Fauzi Ballah, penyair dan esais kelahiran

Sampang. Aktif pada berbagai kegiatan seni dan budaya.

Dimuat lembar sastra SARBI edisi #3, Februari 2011

0 comments:

Post a Comment