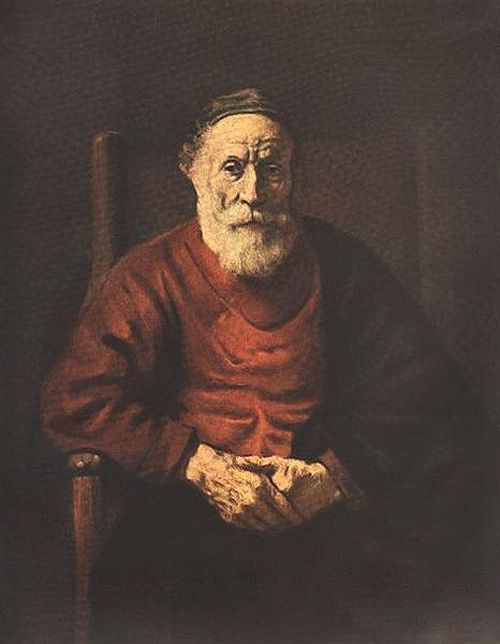

An Old Man in Red by Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Pak Tua

(Andip)

Seorang tua duduk memandang perapian yang asapnya melingkar-lingkar hingga keluar dari gubuk tempat ia berteduh. Sebuah perapian yang biasa dipakai untuk menanak butiran beras hingga siap dirajam oleh tulang-tulang mulut. Wajahnya tergores ratusan garis-garis keriput yang menjalar ke seluruh tubuh bagai akar serabut pohon mangga yang tengah dicangkok. Pandangannya kosong. matanya menunjukkan kesunyian. Nyanyian-nyanyian angsa tak menyurutkan kesepian yang telah menelan keramaian.

Ia semakin termangu menanti nasi yang ditanaknya. Rambut yang semakin memutih, badan yang sudah tidak tegak lagi dan beberapa buah giginya telah tanggal mengingatkan bahwa ia telah meninggalkan masa-masa muda, masa-masa dimana kekuasaan mampu dikendalikan, masa-masa ketika ia mampu melakukan segalanya.

“Masihkah kau mencintai aku sayang? Seperti puluhan tahun yang lalu saat kita sama-sama menggenggam kendali di sini. Aku tahu, aku sudah tidak muda lagi. Kerut-kerut di sekitar mataku telah mewarisi petunjuk alam bahwa Tuhan akan berencana menarik setiap helai nafas dan setiap detak jantungku. Sayang, masihkah kau mencintaiku seperti bintang yang tak akan berhenti bernyanyi menentramkan penghuni bumi hingga mereka terlelap dalam buaian-buaian mimpi? Tetap memanjakan aku seperti laut yang memanjakan nelayannya?”

“Apa menurut kamu aku tidak mencintaimu lagi? Aku akan tetap jadi ilalang yang dihembus angin pagi dan sore, sedangkan kau adalah belalang. Aku bersedia mempersembahkan tubuhku ini untukmu. Aku akan tetap melayani apa pun kehendakmu. Kata-katamu adalah sabda bagiku, dan aku akan senantiasa berkata duli tuanku.”

“Tapi aku sudah tidak muda lagi, usia tua telah menghias setiap inci tubuhku. Mungkin nyamuk akan berpikir ratusan kali ketika ingin menyabik kulit dan menghisap darahku. Aku sudah tidak bertenaga. Tidak segarang atau sekuat dulu. Aku adalah tulang rapuh yang berusaha menopang tubuh.”

“Benar, kau memang telah rapuh. Aku masih ingat ketika ribuan bahkan ratusan ribu manusia berkumpul di gedung MPR memaksa Seseorang turun dari tahta kekuasaan di negara kita, kau memang bukan barisan terdepan, tapi kau selalu melindungi aku ketika beberapa orang aparat mencoba mendekat dan kau begitu kekar menarik dan menggendongku dari kerumunan itu. Menyelamatkan nyawaku. Kau pahlawanku sayang, dan sampai detik terakhir alunan nafas ini aku tidak akan pernah meninggalkanmu.”

“Itu adalah empat puluh tahun yang lalu. Tapi sekarang...”

“Kau tampak begitu ragu padaku. Apa yang membuatmu ragu kepadaku? Percayalah, rasa ini akan terus menyala.”

“Kau ingat berapa usiaku sekarang?”

“Tiga puluh satu agustus ketika banyak orang dibunuh karena sebab yang tidak jelas. Usiamu enam puluh delapan jika kau berulang tahun beberapa bulan kedepan. Aku ingat semua ceritamu. Kau dulu pernah bercerita tentang bagaimana kau dilahirkan, bukan? Ibumu harus menahan sakit karena mengungsi di tempat yang aman sebelum melahirkan anaknya. Kau lahir tepat pukul satu dini hari di rumah adik ibumu yang keesokan pagi menghilang dan ditemukan sore hari dalam keadan tidak bernyawa. Itulah sebabnya kau menjadi orang yang kuat. Orang yang penuh semangat dalam memerjuangkan kaum tertindas. Orang yang tidak pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar layak untuk diperjuangkan meskipun urat nadimu harus terpotong.”

“Kau benar sayang. Bahkan aku sendiri lupa pernah bercerita tentang semua itu. Memang seharusnya aku tidak pernah meragukan cintamu padaku. Mungkin ini kerena aku terlalu mencintaimu hingga takut untuk kehilanganmu.”

Tiba-tiba bau anyir tercium dari hidung Pak Tua. Bau itu mengingatkan tentang pembantaian yang dilihatnya secara sembunyi-sembunyi ketika ia masih kanak-kanak. Pemandangan yang terpaksa harus tersimpan dalam memori otak. Pemandangan yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Pemandangan yang harusnya hanya ada dalam film yang akan ditontonnya waktu ia dewasa.

“Sayang... sayang... kau dimana sayang! Bau itu kembali tercium. Bau anyir itu ada di sini. Sayang...!”

“Aku di sini sayang. Tenanglah! Aku akan tetap di sini menjaga kau dalam lelap ataupun terjaga. Tidak usah kau risaukan bau anyir itu. Bukankah bau itu yang bisa membuat kamu menjadi seperti sekarang. Bukankah itu salah satu alasan kamu mau berjuang melawan kolonialisme yang dilakukan bangsamu sendiri?”

“Sudah kubilang itu puluhan tahun yang lalu.”

“Dan kau akan tetap seperti itu.”

“Maafkan aku sayang, aku sekarang tidak lagi bisa menjagamu. Justru kau yang sekarang menjagaku.”

“Bukankah orang yang saling mencintai akan selalu menjaga satu sama lain? Kita telah berjanji untuk saling menjaga ketika kesulitan menerpa kita. Dulu ketika aku masuk dalam bidikan senapan aparat, kau dengan rela memberikan tubuhmu untuk ruang masuknya timah panas itu demi melindungi aku. Kau tak sadar beberapa hari hingga ibumu cemas dan terus-terusan menyalahkan aku.”

“Iya, dan akhirnya ketika aku sadar kau tampak lusuh karena harus menungguiku dan rela tidak mandi selama aku terbaring. Hahaha...”

“Ternyata kau ingat juga. Kau tau, aku harus berlutut minta ampun pada ibu.”

“Ya ingat lah, coba kalau saja waktu itu aku tidak membantumu memintakan maaf, pasti sampai sekarang ibu belum akan memaafkanmu.”

Pembicaraan mereka terhenti sesaat.

“Sayang, aku benar-benar mencintaimu. Maukah kau menemani aku hingga aku tua nanti?”

“Kau lupa sekarang kau sudah tua. Kau lupa berapa usiamu sekarang? Aku sudah katakan, enam puluh delapan bukan waktu yang sebentar dalam mengarungi hidup. Lebih dari tiga puluh tahun kita bersama, apa aku pernah meninggalkanmu?”

“Tapi mengapa sampai sekarang kita belum juga punya anak?”

“Sayang, sepenting apa anak bagimu?”

“Kau benar, selama kau selalu ada menemani aku, bagiku Tuhan sudah cukup adil dan aku tidak akan menuntut apa-apa lagi. sekarang aku ingin mendengar kau mengatakan bahwa kau mencintaiku. Maukah mangatakannya sayang!”

“Untuk apa?”

“Supaya aku benar-benar yakin bahwa kau memang mencintaiku.”

“Apa menurutmu sebaris kata yang tersusun menjadi kalimat itu bisa membuat kamu yakin kalau aku benar-benar mencintaimu. Bukankah dulu aku pernah mengatakannya kepadamu?”

“Itu dulu. Puluhan tahun yang lalu. Aku takut kalau kau sekarang tidak mencintai aku lagi.”

“Lihat, rasakan, ingat-ingat apakah dari dulu sampai sekarang ada perubahan yang terjadi padaku? Apa sikap dan perbuatanku kurang menunjukkan kalau aku mencintaimu? Menurutmu yang pencerminan seseorang itu bisa dilihat dari bicaranya atau perbuatannya?”

“Aku tahu. Tapi kali ini aku memang ingin sekali mendengar kalimat itu kau tujukan kepadaku. Apa susahnya mengatakan hal yang demikian?”

Mereka sama-sama terdiam. Gerimis melanda kerinduan pada angin. Gerhana seolah bicara tentang kesepiannya. Saling pandang dengan bintang tapi tak satu pun dari mereka yang berkata. Mereka ingin bersajak tapi lidah menjadi kaku oleh dingin di Himalaya.

Asap dari perapian semakin melingkari tubuh Pak Tua. Bau asap itu membangunkannya dari lamunan. Ia baru benar-benar sadar bahwa istrinya telah pergi meninggalkan tubuh tua dan rapuh miliknya. Tepatnya lima tahun yang lalu ketika ia mulai sakit-sakitan. Ketika semua tidak terkendali. Ketika masalah finansial membelit keluarga tanpa anak itu. Istrinya hilang entah kemana.

Asap semakin membesar bersamaan dengan membesarnya api itu. Pak Tua mencoba berdiri dan menyelamatkan diri. Kembali tulang-tulang rapuh itu benar-benar menghambat langkahnya untuk pergi. Beberapa menit setelahnya, pak tua pergi bersama abu yang tertiup angin senja. Hanya ada asap dan abu yang menari-nari.

Surabaya, 23 April 2007

0 comments:

Post a Comment