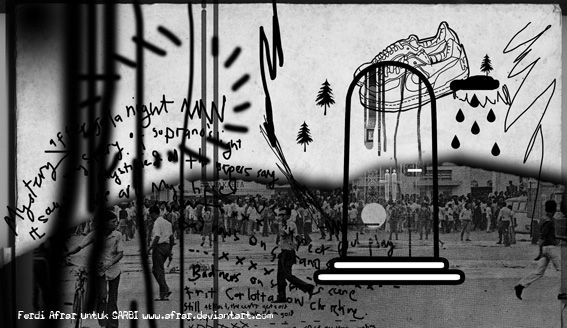

Ilustrasi oleh Ferdi Afrar untuk SARBI

Oleh Ferdi Afrar*

- Feodalisme dalam wujudnya yang konkret, telah luluh lantak.

Tapi dengan itu, modernitas datang, mengajak kita menghamba kepada benda-benda.-

Tapi dengan itu, modernitas datang, mengajak kita menghamba kepada benda-benda.-

Perempuan itu tergeletak. Matanya cekung dengan wajah pucat. Rambutnya yang hitam bergelombang terurai berserak di atas matras. Tepat di samping dan sebagian di atas tubuhnya, cairan kolagen berceceran. Jarum suntik pun terdiam. Rupanya roh tak lagi hinggap di tubuhnya.

Arina, begitu Kelik Priharyanto menamakan tokohnya dalam cerita pendek Kisah dari Fransiska tentang Arina dalam kumpulan cerpen terpilih Balairung 2004. Sebuah prosa yang berkisah tentang sisi lain modernitas dan gegap gempita kemenangan kapitalisme. Ketika Arina tergagap-gagap berjalan diantara etalase, cover majalah, bilbor, iklan yang tersebar di setiap sudut ia berada. Ia merasa terasing dengan lingkungannya. Merasa asing dengan tubuhnya. Ia terpedaya, oleh sosok Liy Tyler, Sophia Latjuba, Tamara Blezinsky yang terpampang indah di setiap media. Padahal teman-temannya mengakui ia cantik, dengan muka bulat telur, hidung mancung, tinggi 171 cm, berat 64 kg, rambut hitam panjang bergelombang. Ideal bukan? Tapi ia telah terperosok, terjerat oleh para pekerja kreatif. Ia terkena bulimia dan hidupnya berakhir di salon pembesar payudara.

Secara detail cerita pendek Kelik berkisah tentang perdebatan tokoh “aku” dengan Fransiska mengenai Arina melalui e-mail. Arina, teman SMA mereka, yang mungkin bisa dikatakan tak waras, tergila-gila dengan kecantikan. Fransiska menuduh “aku” yang bekerja di advertising agency sebagai penyebabnya. Di akhirnya cerita, pengarang rupanya menyelesaikan bahwa tokoh “aku” bersalah. Ia termasuk setan, biang kerok meninggalnya Arina. Tapi bukankah “aku” adalah skrup kecil dalam desain besar sebuah dunia. Sebuah dunia dengan tata hidup yang dibentuk dari hubungan jual-beli. Siapa yang mendesain, kita pun meraba?

Modernitas

Memang iklan—bilbor, poster, etalase, dst— adalah sebuah ilusi yang memikat. Mungkin kita tahu, mungkin juga tidak, tapi kita tak akan beranjak dari sana. Goenawan Mohamad (Catatan pinggir, Tempo, 28 Juli 2002) mengatakan, ketika jalan-jalan menampilkan bilbor iklan. Ia pun merayu dan menghibur kita, untuk menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya: bahwa “kebaruan” yang tampak di sana menyembunyikan pengulangan. Bahwa “keperluan” yang hadir di sana adalah hasrat yang tak kunjung terpuaskan. Iklan adalah sebuah alegori, mengemukakan satu hal sebagai sesuatu yang sebenarnya menunjukkan hal lain: bukankah paras perempuan cantik dibilbor bukan menyatakan perempuan itu, bukan pula produk yang konkret, melainkan sebuah ide tentang produk dan kecantikan? Bukankah ia hendak membentuk hasrat dan membangun ilusi-ilusi buat kita?

Modernitas

Memang iklan—bilbor, poster, etalase, dst— adalah sebuah ilusi yang memikat. Mungkin kita tahu, mungkin juga tidak, tapi kita tak akan beranjak dari sana. Goenawan Mohamad (Catatan pinggir, Tempo, 28 Juli 2002) mengatakan, ketika jalan-jalan menampilkan bilbor iklan. Ia pun merayu dan menghibur kita, untuk menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya: bahwa “kebaruan” yang tampak di sana menyembunyikan pengulangan. Bahwa “keperluan” yang hadir di sana adalah hasrat yang tak kunjung terpuaskan. Iklan adalah sebuah alegori, mengemukakan satu hal sebagai sesuatu yang sebenarnya menunjukkan hal lain: bukankah paras perempuan cantik dibilbor bukan menyatakan perempuan itu, bukan pula produk yang konkret, melainkan sebuah ide tentang produk dan kecantikan? Bukankah ia hendak membentuk hasrat dan membangun ilusi-ilusi buat kita?

Bisa jadi; Oleh sebab itu iklan tak sekedar paparan yang menjejalkan komoditi. Bahkan menawarkan lebih dari sekedar itu Ia menawarkan tata hidup, gaya hidup bahkan tawaran moral. Anak-anak esok hari adalah anak yang dilahirkan dengan fantasi hidup dari tawaran komoditi. Seperti yang telah terjadi, generasi MTV telah lahir. Begitu juga soal pelacuran. Ia tak lagi hanya soal kemiskinan. Tapi tuntutan gaya hidup yang harus selalu dipuaskan. Hasrat yang selalu meletup-meletup. Seperti yang dikatakan Daniel Bell dalam Goenawan Mohamad—Zarathustra ditengah pasar—iklan dan cara beli barang tanpa bayar konstan disebut sebagai penemuan manusia yang menakutkan setelah mesiu.

Di balik itu, penguasa modal sedang termangu dengan kecemasan. Menunggu komoditinya direspon pasar atau tidak. Pasar dengan bentuknya yang fleksibel, menampilkan teka-teki. Bukankah seorang konsumen dengan bebas memilih produk yang ia suka? Oleh sebab itu pasar adalah ketidakpastian. Meski disana ada kebebasan, bukan berarti tanpa dusta. Di sana rakus, bisa jadi bagus? Penguasa modal pun akhirnya terasing dengan lingkungannya. Lengkap dengan penderitaanya.

Apa yang terjadi selanjutnya? Seolah-olah yang hidup di dunia ini adalah benda-benda berseliweran. Uang, pabrik, mall, iklan, dst. Seperti benda-benda angkasa yang berputar konstan mengelilingi matahari. Manusia terkesan terkungkung, merintih, tak sempat bertepuk tangan dengan kegemilangan hidup. Mungkin kegemilangan itu juga tak ada?

Apakah hal ini yang dikatakan B. Barohmad, majalah Blank edisi 6, dengan tulisannya berjudul design will eat itself : “Laju modernitas telah bergerak jauh lebih cepat melampaui percepatan gerakannya sendiri”?

Orang Kebanyakan

Tapi inilah zaman dimana “orang kebanyakan” mempunyai sejarahnya. Orang “istimewa” tak lagi mempunyai tempat. Tak ada lagi darah ningrat, dimana keluarga kerajaan dapat berkuasa absolut atau pun kekuasaan yang bersumber dari hal lain. Semisal Hitler dengan fasisnya, Uni Soviet dengan totaliternya dapat semena-mena—dapat dilihat dari sistem pemerintahan demokrasi, ilmu manajemen pemasaran yang bergelora dalam bisnis, internet—Semua orang mempunyai kesempatan sama menunjukkan hidupnya.

Apakah hal ini yang dikatakan B. Barohmad, majalah Blank edisi 6, dengan tulisannya berjudul design will eat itself : “Laju modernitas telah bergerak jauh lebih cepat melampaui percepatan gerakannya sendiri”?

Orang Kebanyakan

Tapi inilah zaman dimana “orang kebanyakan” mempunyai sejarahnya. Orang “istimewa” tak lagi mempunyai tempat. Tak ada lagi darah ningrat, dimana keluarga kerajaan dapat berkuasa absolut atau pun kekuasaan yang bersumber dari hal lain. Semisal Hitler dengan fasisnya, Uni Soviet dengan totaliternya dapat semena-mena—dapat dilihat dari sistem pemerintahan demokrasi, ilmu manajemen pemasaran yang bergelora dalam bisnis, internet—Semua orang mempunyai kesempatan sama menunjukkan hidupnya.

Goenawan Mohamad dalam Poster, Politik, Paradoks (Kompas, 3 Desember 2005) mengatakan, tampilnya orang kebanyakan dalam panggung sejarah. Bermula dari sebuah masa yang muram di Eropa. Wabah pes melanda wilayah itu di pertengahan abad ke-14. Maut yang membinasakan seperempat penduduk Eropa. Bukan saja menyebabkan tenaga kerja menjadi langka, tetapi meletakkan anggota masyarakat dari kelas manapun dalam posisi setara. Gereja dan semua penghuni kerajaan tak tampak sebagai penyelamat. Siapa saja tak berdaya di depan ajal.

Orang kebanyakan juga yang menghadirkan seni rupa—embrio poster dan iklan— ke rumah-rumah mereka. Seni rupa menjadi barang orang kebanyakan semenjak lahirnya teknik reproduksi. Walter Benyamin dalam Goenawan Mohamad (Tentang seni dan pasar) menyebutnya dengan seni rupa “pasca-auratik”, ketika aura yang dulu pernah terasa hadir dalam lukisan sebagai ikon religius, hingga orang-orang Eropa di zaman pertengahan harus bersimpuh ketika rombongan gereja mengarak lukisan itu. Lukisan saat itu tak sekedar obyektifikasi dari orang-orang suci, semisal Yesus. Tapi ia adalah penubuhan yang benar-benar hidup dari tokoh tersebut. Tiba-tiba aura itu susut, ketika seni rupa dilipat gandakan.

Pada saat itulah hadir iklan yang berdiri dibawah kapitalisme, meski awal mulanya bukan visual, tapi kata-kata yang diteriakkan oleh pedagang. Kata-kata yang dijalin indah mirip dengan syair. Tetapi ketika seni rupa menjadi milik orang kebanyakan. Mereka pun tahu daya pikat seni rupa. Maka lahirlah iklan dalam bentuk poster. Mereka menggandakan dan menyebarkan. Iklan tersebut pun akhirnya merayu siapa saja yang ditemuinya. Tentunya saat itu kehidupan kapitalisme belum merasuk ke kesadaran.

Orang kebanyakan adalah simbol emansipasi manusia, dari yang “istimewa”. Kita tahu apa yang terjadi dengan revolusi Prancis, dengan runtuhnya penjara Bastille. Kita juga tahu dengan apa yang terjadi dengan revolusi Bolshevik, 1917 di Rusia. Feodalisme luluh lantak. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Tak ada kekuasaan absolut yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Siapa saja berhak menentukan kehidupannya sendiri. Maka dengan itu demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Dimana kekuasaan bersumber. Tentu saja undang-undang adalah kesepakatan. Tak ada yang absolut, semua bisa di amandemen.

Leisure class

Ketika orang kebanyakan mengambil sejarah. Begitu juga pasar datang, dengan berbagai macam tawaran yang menggoda. Ia akan siap membuat setiap orang menjadi bak raja.—dapat dilihat dari ilmu manajemen pemasaran, semua produk diciptakan berorientasi kepada konsumen, konsumen adalah raja—Bukankah ini yang dirindukan setelah feodalisme runtuh? Setiap orang mengejar kerinduan akan kemewahan.

Leisure class

Ketika orang kebanyakan mengambil sejarah. Begitu juga pasar datang, dengan berbagai macam tawaran yang menggoda. Ia akan siap membuat setiap orang menjadi bak raja.—dapat dilihat dari ilmu manajemen pemasaran, semua produk diciptakan berorientasi kepada konsumen, konsumen adalah raja—Bukankah ini yang dirindukan setelah feodalisme runtuh? Setiap orang mengejar kerinduan akan kemewahan.

Mungkin keruwetan itu terletak disini? Ketika semua orang, tanpa terkecuali merindukan kemewahan bak seorang raja. Yang terjadi adalah sebuah pemberjuisan dan apa yang disebut dengan ciri masyarakat leisure class: lapisan masyarakat yang mempunyai banyak uang dan waktu luang untuk menikmati keduanya dengan layak.

Kerinduan ini mungkin yang dinamakan Freud dengan id, yang bersumber dari libido manusia? Kerinduan yang sebenarnya adalah hasrat yang terus berkobar. Hasrat yang tak pernah kunjung terpuaskan. Sejak saat itu benda-benda yang diperjualbelikan menjadi misterius. Produk tak hanya dinilai menurut nilai tukar maupun nilai gunanya. Ia menjadi nilai “tanda”, yang diatur menurut hierarkinya. Entah siapa yang mengaturnya—Konsumen atau penguasa modal? Semacam kasta yang digelarkan pada suatu produk. Merek A adalah produk untuk kalangan tertentu. Produk B adalah produk untuk kalangan tertentu lagi. Bukankah dalam manajemen pemasaran ada segmentasi? Saya, mungkin juga anda begitu bergembira ketika dapat membeli sepatu Adidas dengan harga selangit. Saat mengenakannya, kita seperti menjadi sosok lain. Tentu sosok yang mungkin mirip seperti raja, atau sosok yang ekskulusif. Tapi sepatu Adidas adalah produk yang selamanya dapat ditukar oleh setiap orang dengan daya beli tertentu. Bandingkan jika kita mengenakan sepatu dengan merek Kasogi. Sosok itu menjadi lain, bisa jadi sosok orang kebanyakan, yang semua orang mampu mendapatkannya, sebab harganya terjangkau. Atau sebab lain, tawaran fantasi yang lain. Padahal bahan dari produk tersebut bisa jadi sama.

Kerinduan ini mungkin yang dinamakan Freud dengan id, yang bersumber dari libido manusia? Kerinduan yang sebenarnya adalah hasrat yang terus berkobar. Hasrat yang tak pernah kunjung terpuaskan. Sejak saat itu benda-benda yang diperjualbelikan menjadi misterius. Produk tak hanya dinilai menurut nilai tukar maupun nilai gunanya. Ia menjadi nilai “tanda”, yang diatur menurut hierarkinya. Entah siapa yang mengaturnya—Konsumen atau penguasa modal? Semacam kasta yang digelarkan pada suatu produk. Merek A adalah produk untuk kalangan tertentu. Produk B adalah produk untuk kalangan tertentu lagi. Bukankah dalam manajemen pemasaran ada segmentasi? Saya, mungkin juga anda begitu bergembira ketika dapat membeli sepatu Adidas dengan harga selangit. Saat mengenakannya, kita seperti menjadi sosok lain. Tentu sosok yang mungkin mirip seperti raja, atau sosok yang ekskulusif. Tapi sepatu Adidas adalah produk yang selamanya dapat ditukar oleh setiap orang dengan daya beli tertentu. Bandingkan jika kita mengenakan sepatu dengan merek Kasogi. Sosok itu menjadi lain, bisa jadi sosok orang kebanyakan, yang semua orang mampu mendapatkannya, sebab harganya terjangkau. Atau sebab lain, tawaran fantasi yang lain. Padahal bahan dari produk tersebut bisa jadi sama.

Iklan dengan sejuta bujuk rayunya di bawah kapitalisme dan orang kebanyakan adalah simbol dari modernitas. Keduanya saling menghadang. Saling mengecoh. Sama-sama menampilkan teka-teki. Saya tak tahu mana yang mengendalikan diantaranya. Tapi yang terjadi, seolah manusia tak lagi akrab dengan tubuhnya, begitu asing dengan lingkungannya. Hanya benda-benda berseliweran yang tampak hidup disana, bukankah sekarang memiliki menjadi begitu “penting”? Saya, anda, kita, konsumen dan penguasa modal adalah budak dari benda-benda itu : Uang, cek, buku, mall, lipstik, celana, sepatu, kaos, komputer,……

--Esai ini banyak terinspirasi dengan tulisan-tulisan Goenawan Mohamad—

--Esai ini banyak terinspirasi dengan tulisan-tulisan Goenawan Mohamad—

* Ferdi Afrar, Penikmat sastra dan seni rupa, tinggal di Sidoarjo.

0 comments:

Post a Comment